今日は節分。

ニュースでも各地の豆まきの模様が報じられていました。

そして、ここ石川県でも・・・

舞台は小松市の葭島神社(私の実家のお隣)。

喜色満面で豆を撒いているのは・・・。

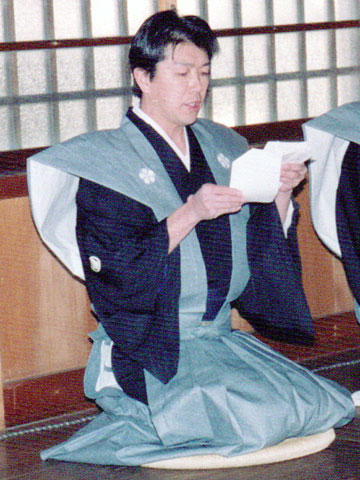

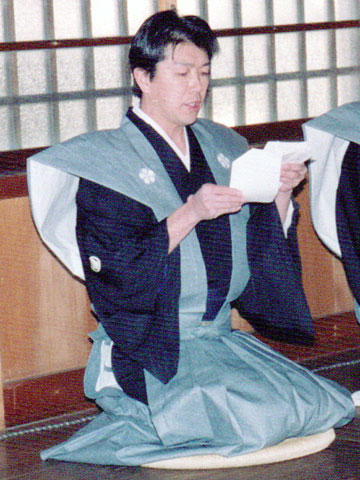

そうです、不肖コンヤ、地元活性化のお役に立てるならと(ブログのネタにもなるし)、平成19年度豆まきの大任を謹んでお受けしたのでした。

生まれて初めての羽織袴。世話役の男性二人係りで着付けていただきました。

とにかく帯を、締める締める!何となく女の子の着付けの気持ちが判ったような。

大勢のお客さんが待つ境内にに入ろうとした瞬間、私の袴がずり落ちで、大慌てで3人がかりで着付けしなおしたり、と舞台裏ではいろいろバタバタしたり。

当然「神社での豆まき」なんて、生まれて初めての経験。ただ豆を放り投げればいい、と思っていたらコレが難しい。

まず境内に集まった方皆さんに豆が行き渡るよう、気を使わねばならない。

そして、ココが重要なんですが、お客さんとのアイコンタクト、つまり「投げて!」とオーラを発している方に、的確なタイミングで豆が届くようにする。これが上手くいくと場が盛り上がるんですねえ。

(上手くいかないとブーイングあり)

豆まきが終わると、皆さん楽しそうに拾った豆の数を競い合っていました。

でも、一番楽しんだのは、こーゆーのが大好きな私だったような気がします(笑)。

ところで、節分の豆まき、って普通「年男」(その年の干支の人)がやるんじゃないの?と思いますよね。

ココの神社の場合は、前年の初老を迎えた男性がその任に当たることになっているのです。

その理由を宮司さんに聞いてみると、

「さあ、もう何十年も初老の方にやってもらってますからねえ」

というお返事。ただ、その方の私見によれば

「昔は、年男から選ぶ、となると立候補者が多すぎで収集が着かなかったとか。

それで一生に一回しかない「初老」に限って選ぶ、ということになったんじゃないですかねえ」

なるほど、これは説得力がありますねえ。

ただ、地域のつながりが希薄になってきた現代では「初老」の条件では、定員割れ(今回豆まき役3人のところ2人しか集まらなかった)を起こしてしまっているのです。

近いうちに「やっぱり年男にやってもらいましょうか」ということになるかも知れませんね。

皆さまにおかれましても、今年1年、「福は内、鬼は外」となりますこと、願っています。